Un rapport de l’ONU révèle 263 milliards de dollars de pertes subies par les Juifs expulsés des pays arabes depuis 1948

Une nouvelle étude exhaustive, qui doit être présentée à l’ONU, révèle l’ampleur des pertes subies par les communautés juives des pays arabes. La population juive de ces pays est passée d’un million à seulement 12 000 personnes. « Il est temps de reconnaître l’histoire de tous les peuples de la région ; c’est seulement alors qu’un véritable pont vers la réconciliation et la paix pourra être construit », indique le rapport.

À la veille de l’ouverture de la session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, onze rapports détaillés documentant le sort des communautés juives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont été publiés dimanche. Préparés par l’organisation internationale Justice pour les Juifs des pays arabes (JJAC), ces rapports révèlent pour la première fois l’ampleur des dégâts : le déclin dramatique, voire la disparition complète, de communautés juives millénaires, accompagné de pertes matérielles massives.

Ces rapports recensent les pertes des réfugiés juifs d’Algérie, d’Égypte, d’Iran, d’Irak, du Liban, de Libye, du Maroc, de Syrie, de Tunisie, du Yémen et d’Aden. Ils ont été compilés pendant cinq ans par le JJAC, à partir de témoignages personnels, de données statistiques et de documents d’archives provenant de 22 centres d’archives situés en Israël, au Canada, en France, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Chacun des 11 rapports retrace l’histoire des anciennes communautés juives qui ont vécu au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pendant des millénaires, quelque 1 000 ans avant l’essor de l’islam. Elles ont vécu des siècles sous la domination musulmane en tant que dhimmis, un statut juridique subordonné pour les non-musulmans, ont traversé la domination ottomane et coloniale, puis ont subi des persécutions sous le nationalisme arabe et l’islamisme, avant de fuir, d’immigrer ou d’être expulsées.

L’étude, présentée pour la première fois à l’ONU, sera dévoilée lors d’une table ronde dédiée, le jour de l’ouverture de la session du Conseil des droits de l’homme, intitulée : « À la recherche de la vérité, de la justice et de la réconciliation – Les réfugiés juifs du Moyen-Orient ». Cette table ronde se tiendra le 8 septembre à Genève.

Cette présentation, organisée conjointement par le JJAC et B’nai B’rith International, réunira un panel d’experts. Les résultats révèlent un effondrement démographique spectaculaire : en Tunisie, 105 000 Juifs vivaient en 1948, contre environ 1 500 aujourd’hui. En Algérie, 140 000 Juifs vivaient en 1948 ; en 2025, il n’en reste plus aucun. En Irak, où vivaient 135 000 Juifs en 1948, il n’en reste plus que cinq aujourd’hui.

Selon l’étude, plus de 99 % des Juifs d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont quitté le pays ou ont été expulsés. La région est aujourd’hui de fait « Judenrein », purifiée de ses Juifs, après des milliers d’années de présence juive continue. Outre cette dévastation démographique, les rapports font état de pertes matérielles estimées à 263 milliards de dollars. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées en Iran (61 milliards de dollars), en Égypte (59 milliards de dollars) et en Irak (34 milliards de dollars), les chiffres étant ajustés aux valeurs de 2024. En 1948, les pertes par habitant variaient de 4 864 à 15 295 dollars, selon les pays. Lire la suite

- L’Iran intensifie sa guerre contre ses Juifs

La guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran en juin 2025 a conduit à l’arrestation de Juifs soupçonnés d’espionnage au profit d’Israël. Elle a alimenté une montée de l’antisémitisme et renforcé la vision du monde du régime, affirme Ahmad Hashemi sur

Middle East Forum :

Le traitement réservé par Téhéran à sa population juive est paradoxal. D’un côté, le régime les brutalise en les traitant d’espions au service d’Israël, et de l’autre, il les exploite à des fins de propagande antijuive et anti-israélienne, ainsi que comme un outil de diffamation pour Israël. Par exemple, Homayoun Sameyah, le représentant juif au Parlement iranien, a affirmé que les attaques israéliennes contre l’Iran avaient détruit des maisons appartenant à des Juifs iraniens.

Dans un autre cas, les forces de sécurité auraient forcé l’Anjoman-e Kalimiyan-e Iran, l’organisme officiel représentatif de la communauté juive en Iran, à envoyer des SMS menaçants à ses membres avertissant que tout contact avec des personnes extérieures au pays est « interdit » et que les membres de la communauté sont responsables de toute activité sur les réseaux sociaux, y compris les commentaires, les republications ou les mentions « J’aime » liés à la guerre des Douze Jours.

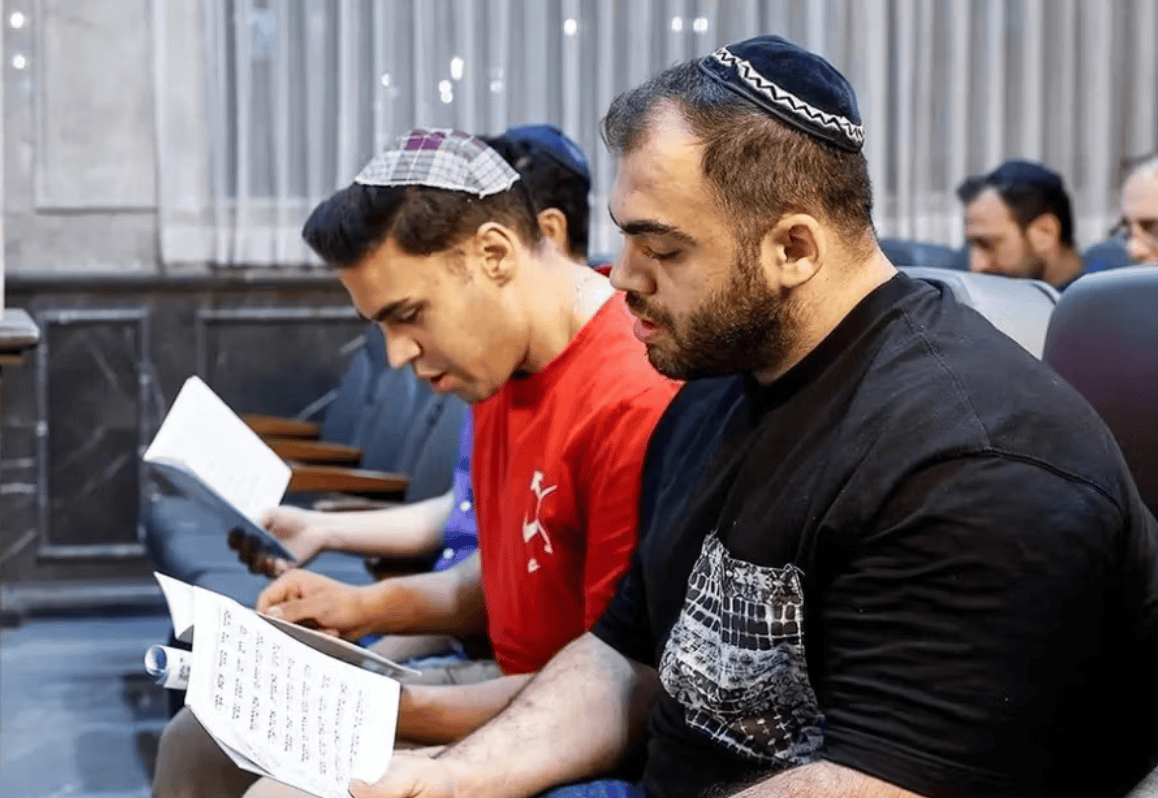

Selon divers rapports, à la suite des frappes israéliennes contre les sites militaires et nucléaires iraniens, la République islamique a contraint des rabbins et des conscrits juifs à participer à des rassemblements anti-israéliens, notamment à la synagogue Abrishami de Téhéran, vêtus de leur uniforme militaire et de leur kippa. Le régime les a également contraints à assister à des démonstrations publiques de loyauté envers la République islamique et son guide suprême, Ali Khamenei. Lire la suite

- Juifs séfarades à Amsterdam

Amsterdam est devenue un refuge pour les réfugiés juifs fuyant l’Inquisition.

En 1492, l’Espagne expulsa sa population juive. L’importante communauté juive disposa de trois mois pour liquider ses biens et partir. Deux pays offrirent un soulagement immédiat : le Portugal et l’Empire ottoman. Cependant, avec l’évolution de la situation politique en Europe, de nouvelles opportunités d’implantation juive se matérialisèrent, notamment la Hollande, qui émergea en 1648 de 80 ans de guerres de Succession d’Espagne et devint une nation indépendante.

Les Hollandais : des commerçants tolérants

Les principes néerlandais de tolérance religieuse naquirent des exigences de la guerre et de la nécessité d’établir la paix au sein d’une population hétérogène sur le plan religieux. De nouvelles compétences et de nouveaux contacts chrétiens furent accueillis favorablement durant la longue guerre avec l’Espagne. L’article XIII du traité d’Utrecht, qui ratifia l’union des provinces du nord, stipulait que nul ne pouvait être poursuivi en raison de ses croyances religieuses. Bien que cette clause fût destinée à favoriser les protestants et à maintenir la paix entre chrétiens, elle constitua le fondement juridique sur lequel les Juifs commencèrent immédiatement à s’installer et à chercher à être reconnus en Hollande. Les Séfarades y trouveraient les conditions idéales pour créer une Nouvelle Jérusalem.

La capitale néerlandaise était le centre névralgique de l’Europe du XVIIe siècle, son port grouillant de navires chargés de marchandises en provenance des Amériques et d’Extrême-Orient. Son peuple s’est rapidement constitué une nouvelle nation ; séduit par le commerce et ses possibilités, il se caractérisait néanmoins par sa sobriété et son aversion pour la superstition et toute prétention à la noblesse. L’immense richesse de la ville reposait sur trois facteurs : sa flotte, son commerce florissant et une politique de tolérance qui attirait certaines des âmes les plus entreprenantes et ambitieuses du continent. Lire la suite

- Pourquoi les Ottomans ont noyé des Juifs dans le Tigre en 1917

Pendant la Première Guerre mondiale, les autorités ottomanes, de plus en plus désespérées de trouver des fonds pour leur armée, se retournèrent contre les marchands juifs de Bagdad. Elles les traitèrent brutalement, leur extorquant de l’argent et noyant dans le fleuve ceux qui ne pouvaient pas payer

En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, la valeur des billets de banque chuta, et les autorités attribuèrent cette chute aux Juifs et à leur manipulation des prix. Le gouvernement força les commerçants à échanger la lire papier contre de l’or et fixa un montant mensuel pour chaque commerçant. Les commerçants étaient réticents ; un gouverneur adjoint et le chef de la police les traquèrent et resserrèrent l’étau autour d’eux. La crise s’intensifia en 1917 et, avant l’entrée des forces britanniques à Bagdad, le gouvernement arrêta 17 membres de l’élite nationale et les maintint dans la clandestinité.

Le Dr Nissim Qazzaz écrit dans son livre

Histoire des Juifs irakiens modernes : « Avant l’occupation de Bagdad, le gouvernement a arrêté un certain nombre de Juifs et leur a coupé le nez, les oreilles, les yeux crevés, puis les a mis dans des sacs et les a jetés dans le Tigre. »

Dans son livre « Souvenirs d’Éden », Violette Shamash raconte comment, en 1915, des hommes en uniforme turc ont emmené son grand-père et d’autres membres éminents des communautés minoritaires. Soupçonnés de collaboration avec l’ennemi, ils furent arrêtés et déportés à Mossoul. Ils marchaient ou montaient à dos de mulet, sous surveillance allemande ou turque.

Puis, inexplicablement, son grand-père fut autorisé à rentrer chez lui, peut-être pour pouvoir verser ses économies au trésor ottoman épuisé. Ceux qui ne pouvaient pas payer finissaient noyés dans le Tigre.

Salim Fattal raconte cet épisode terrible dans les ruelles de Bagdad :

Les Turcs imposèrent un règne de terreur à Bagdad. Quiconque était pris en flagrant délit d’espionnage était condamné à mort. Un groupe fut exécuté en 1915, dont un marchand juif, Joseph Shkouri, dans le quartier de Ras al-Qarya. Les chefs de la communauté racontèrent que d’autres condamnés à mort, dont un Juif de la famille Sofer, furent cousus dans des sacs de jute et jetés à la rivière. Les Turcs espéraient que le spectacle effroyable des corps suspendus aux potences ou jetés à la rivière à Bagdad ou à Damas servirait de dissuasion contre de nouveaux actes de subversion. Lire la suite

- Juifs séfarades en Yougoslavie, en Bulgarie et en Grèce, « C’est arrivé là aussi »

L’Holocauste est décrit comme la destruction du judaïsme européen. On oublie souvent d’évoquer la dévastation des Juifs séfarades, qui vivaient principalement dans la région des Balkans, notamment en Grèce , en Yougoslavie et en Bulgarie . Ces Juifs, dont les origines remontent à leurs ancêtres en Espagne avant l’expulsion de 1492, ont vécu heureux en Europe du Sud-Est pendant des siècles, avec leurs propres cultures et traditions. Les Juifs de chaque pays ont vécu l’Holocauste de manière très différente. Bien que ce bulletin ne puisse aborder tous les aspects, il mettra en lumière ce groupe de Juifs rarement évoqué, ainsi que des récits remarquables de sauvetage.

Contexte historique

Bien qu’il existait des communautés judéo-espagnoles en France et aux Pays-Bas, la majorité des Juifs séfarades en Europe étaient concentrés dans les pays des Balkans, en Yougoslavie, en Bulgarie et en Grèce.

Yougoslavie

Depuis 1919, la Yougoslavie était composée d’un ensemble de pays, dont la Serbie, le Monténégro, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. On comptait environ 80 000 Juifs sur l’ensemble du territoire yougoslave. L’antisémitisme n’avait jamais été très répandu en Yougoslavie avant la Seconde Guerre mondiale, mais après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, afin d’apaiser les Allemands, la Yougoslavie adopta deux lois antisémites en octobre 1940. Le 13 avril 1941, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie et la Bulgarie envahirent la Yougoslavie.

Lors de l’invasion, l’Allemagne divisa la Yougoslavie entre ses alliés, réservant la Serbie, y compris les 16 000 Juifs qui y vivaient. Comme dans les autres pays envahis, les nazis commencèrent immédiatement à mettre en œuvre des politiques discriminatoires antijuives, obligeant les Juifs à porter un badge d’identification, les excluant de la vie professionnelle et définissant leur lieu de résidence. Des hommes âgés de 16 à 60 ans furent recrutés pour le travail forcé, des entreprises furent confisquées à leurs propriétaires juifs et des banques juives furent bloquées. De 1941 à 1942, la plupart des Juifs de Serbie furent assassinés par des exécutions de masse, des camions à gaz et la famine. Seuls 1 500 Juifs serbes survécurent. Lire la suite

- Dans l’ancien quartier juif de Damas, il est difficile d’être optimiste quant à l’avenir des Juifs syriens

La chute du régime d’Assad a conduit certains Juifs partis envisager un retour, au moins partiel. La situation locale est différente.

DAMAS, Syrie — « C’était une maison juive, et celle-ci aussi. C’étaient toutes des maisons juives », a déclaré Badriyah Mousa Shatah en parcourant le quartier juif historique de Damas, le « Harat al-Yahud » en arabe.

Shatah, née à Damas et ayant vécu dans cette ville toute sa vie, est l’une des dernières juives encore présentes dans le pays. Selon elle, il n’en reste que quatre autres.

Shatah, 56 ans, a vu la communauté juive qu’elle connaissait et aimait s’effondrer sous ses yeux. En nous promenant dans le quartier juif, elle m’a montré des bâtiments qui lui rappelaient son enfance : l’école juive Ibn al-Mamoun comptait autrefois entre 850 et 950 élèves. On y trouvait des boucheries casher, des magasins de Judaïca et des synagogues : tout ce qu’il fallait pour soutenir une communauté juive prospère. Aujourd’hui, le quartier juif est presque vide, les portes verrouillées et les fenêtres fermées à clé, témoignage de ceux qui ont fui.

Les changements remarquables survenus en Syrie au cours des neuf derniers mois – la chute du régime dictatorial, l’installation d’anciens insurgés islamistes au pouvoir, une diplomatie autrefois impensable avec les États-Unis et même Israël – ont rendu certains membres de la diaspora juive syrienne optimistes quant à un avenir où les Juifs s’épanouiraient à nouveau en Syrie. Mais jusqu’à présent, un tel scénario reste un rêve lointain. Craignant les violences interconfessionnelles, Shatah a accepté de guider une visiteuse à Harat al-Yahud, à la seule condition qu’elle ne soit pas photographiée. Lire la suite

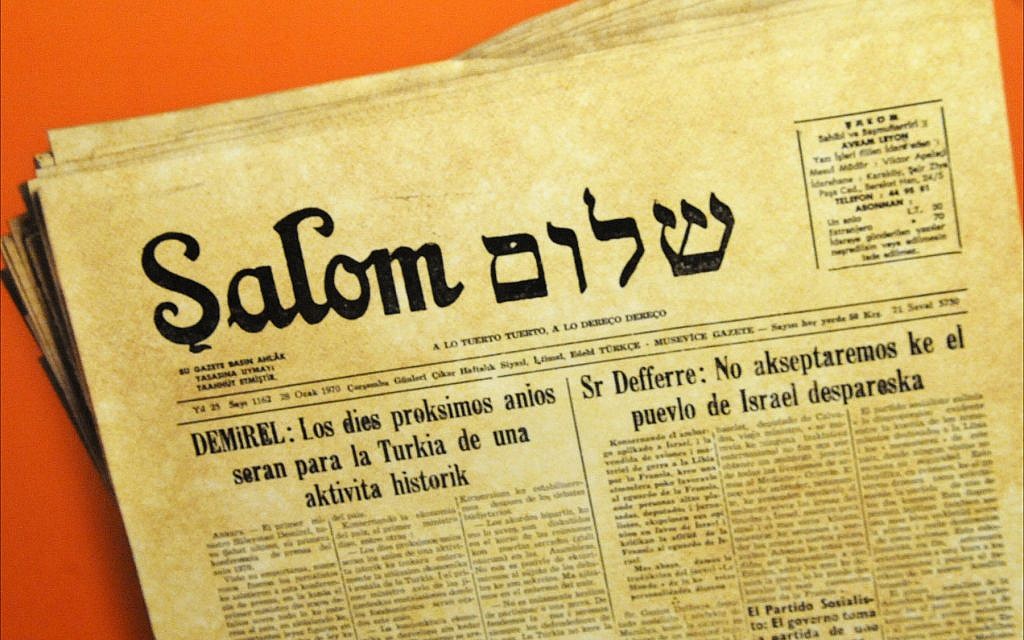

- Le Ladino, vous connaissez ?

Qu’est-ce que c’est ?

De l’espagnol avec la syntaxe hébraïque ? Beaucoup plus !

Parlé depuis 500 ans par les communautés juives d’Istanbul, cette langue ouise ses racines dans le castillan médiéval et est donc plus proche de la langue dans laquelle Miguel de Cervantes a écrit l’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha en 1605 que de l’espagnol moderne.

Voilà pour l’une de ses deux composantes. Il a ensuite a été enrichit par l’hébreu ainsi que par les rencontres forcées avec les langues turque et grecque, mais aussi arabe et slaves.

Il existe par exemple une variante marocaine nommée la Haketiya,notamment parlée dans le nord du Maroc. Au Maghreb, les musulmans qualifiaient, il y a encore peu, ce langage de l’ « arabe des juifs ». Ils le percevaient comme une variété d’arabe écrit avec l’alphabet hébraïque. Il existe aussi le judéo-libyen, variante du judéo-arabe, mais qui sauvegarde beaucoup de mots hispaniques.

Des variantes balkaniques existent également suivant les migrations de Juifs espagnols dans ces zones.

Histoire

1492 : Isabelle d’Espagne et son mari le roi Ferdinand d’Aragon éjectent d’Espagne les Arabes, mais aussi les Juifs. Entre 150 000 et 200 000 personnes s’exilèrent vers d’autres pays d’Europe, mais principalement vers le bassin méditerranéen.

Le sultan turc Bayezid II (connu en France sous le nom de Bajazet II) les considèra tout de suite comme une richesse pour l’Empire ottoman et leur offrit volontiers refuge.

« Le roi chrétien se débarrasse d’une richesse qui viendra nous enrichir nous… » aurait-il dit.

Ces Juifs séfarades parlaient l’aragonais, le catalan ou le castillan ancien et ont adapté leur langue aux pays qui les ont recueillis. La langue syncrétique qui en est le fruit est dite judéo-espagnole. Lire la suite

Evénements en cours ou à venir

- Save the date – Soirée d’hommage et de débats en mémoire des victimes du 7-Octobre et en soutien aux otages

Le Crif vous invite à participer à une soirée d’hommage et de débats en mémoire des victimes du 7-Octobre et en soutien aux 48 otages toujours retenus par le Hamas le dimanche 5 octobre 2025.

Dimanche 5 octobre 2025

Salle Pleyel, Paris

Ouverture des portes à 17h – Début de la cérémonie à 18h

Venez nombreux pour ce moment fort de recueillement, de mémoire et de solidarité.

Le lien d’inscription sera communiqué très prochainement.

L’entrée sera libre et gratuite, mais avec inscription obligatoire.

Une exposition et un espace de recueillement seront également accessibles au public les 6 et 7 octobre 2025, Place des Vosges à Paris.

- Alfred Dreyfus. Vérité et justice du 13 mars au 31 août 2025

Près de vingt ans après sa première exposition consacrée à Alfred Dreyfus, le mahJ revient sur « l’Affaire » pour rappeler les grandes étapes de ce moment crucial de l’histoire de France, dont une des nombreuses conséquences fut la loi de séparation des Églises et de l’État. L’exposition révèle le combat acharné de Dreyfus pour faire éclater la vérité, corrigeant l’image d’un homme spectateur de la machination qui le conduisit à passer plus de quatre années à l’île du Diable et encore sept à lutter pour sa réhabilitation.

Rassemblant près de 250 documents d’archives, photographies, extraits de films et une soixantaine d’œuvres d’art – de Jacques-Émile Blanche, Gustave Caillebotte, Eugène Carrière, Émile Gallé, Maximilien Luce, Camille Pissarro, Félix Vallotton ou Édouard Vuillard –, l’exposition raconte l’Affaire « avec » Dreyfus, en le replaçant au centre du propos. Cette approche nouvelle corrige l’image d’un Dreyfus effacé. Elle révèle un inlassable combattant de la vérité, auteur de multiples écrits, dont de nombreux inédits récemment sortis de l’oubli.

Alfred Dreyfus naît en 1859 dans une famille alsacienne marquée par la défaite de 1871 et l’annexion de l’Alsace-Moselle. Fervent patriote, polytechnicien, il mène une brillante carrière militaire qui sera brisée en 1894 : injustement accusé de haute trahison au profit de l’Allemagne, il est condamné par un conseil de guerre, dégradé et déporté en Guyane.

L’exposition démonte la machination ourdie par l’état-major et illustre le virulent antisémitisme qui s’exprime en cette fin de XIXe siècle. Grâce aux nombreuses œuvres présentées, elle replace l’Affaire dans la « Belle Époque », dont elle éclaire des aspects moins connus : la diversité des réactions juives, la « naissance » des intellectuels et la riposte à l’antisémitisme. L’affaire Dreyfus avait également révélé le rôle de l’Église catholique dans la manipulation de l’opinion publique et des institutions, renforçant ainsi les arguments en faveur de la séparation de l’Église et de l’État en 1905. Quant à Alfred Dreyfus, gracié en 1899, il est réhabilité en 1906, mais ne sera pas réintégré au grade auquel il aurait légitimement pu prétendre.

Cent-trente ans après son déclenchement, l’exposition permet d’appréhender l’actualité persistante de l’Affaire, dans un contexte de regain de l’antisémitisme, alors que l’innocence d’Alfred Dreyfus fait encore l’objet de polémiques complotistes.

Cette exposition, qui a reçu le soutien exceptionnel du musée d’Orsay, s’appuie sur le riche fonds Dreyfus du mahJ, sur des prêts d’institutions – Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, musées de l’Armée, du Barreau de Paris, Carnavalet, de l’École de Nancy, Maison Zola-Musée Dreyfus à Medan – ainsi que de collections particulières.

Commissariat : Isabelle Cahn, conservatrice générale honoraire des peintures au musée d’Orsay et Philippe Oriol, directeur scientifique de la Maison Emile Zola-Musée Dreyfus Billetterie

Nouvelles lectures

- Tunis-la-juive raconte d’André Nahum

Faisant suite à son précédent ouvrage : Humour et sagesse judéo-arabes, ce volume propose une sorte de photographie de ce que fut Tunis-la-Juive, entre livre humoristique et document ethnographique. On y retrouve le talent d’André Nahum pour évoquer les cris de la rue ou certains personnages picaresques, des histoires drôles et des blagues, de nouveaux contes de Ch’hâ, des proverbes et locutions et un aperçu des chansons traditionnelles avec un clin d’oeil sur l’humour pendant l’occupation allemande. A l’heure où l’on évoque beaucoup la mémoire judéo-arabe, le monde de la Méditerranée et ses couleurs, un livre où l’auteur renoue avec ses racines. Lire la suite

Édition : Desclée de Brouwer, 137 pages

- coffret : Le Monde Sepharade (2 vol). Histoire/Civilisation sous la direction de Shmuel Trigano

Le coffret regroupe les deux volumes du Monde Sépharade.

Volume 1 : Histoire

Volume 2 : Civilisation

En dépit des recherches universitaires entreprises depuis 1970, notamment en Israël, il n’existait pas encore d’étude systématique de l’histoire et de la civilisation du monde sépharade. Un univers extraordinairement divers qui englobe d’innombrables communautés disséminées sur l’ensemble de la planète. Certaines sont très mal connues, d’autres à peine répertoriées. Une telle somme faisait d’autant plus défaut que cette histoire et cette culture n’ont pas encore été véritablement intégrées dans l’histoire officielle du monde juif, si ce n’est sous la figure du folklore ou de l’art.

Pour combler cette lacune, le présent ouvrage vise à formaliser et à structurer cette histoire, à construire un cadre chronologique et symbolique permettant d’avoir une vue d’ensemble. Ainsi a-t-il pour ambition de présenter une synthèse accessible, en s’appuyant sur des travaux très spécialisés. Pour couvrir l’ensemble du champ, il était nécessaire de rassembler les contributions de chercheurs nombreux et différents, une quarantaine au total. Pour la majorité d’entre eux, il s’agit d’universitaires ou d’historiens israéliens, et leurs textes ont été originellement écrits en hébreu.

Le premier volume de cette « somme » s’attache principalement à l’aspect historique de cette réalité multiforme. Les auteurs définissent et reconstituent les grands axes d’une histoire millénaire qui fut déclinée différemment d’une zone géographique à l’autre. On verra qu’au-delà même de cette foisonnante diversité, apparaît une incontestable cohérence culturelle et religieuse. Le monde sépharade existe. Ce livre l’atteste.

Le second volume, axé sur la culture, rassemble une série de chapitres synthétiques – et le plus souvent « transversaux » – sur les productions culturelles et religieuses du judaïsme sépharade, qu’il s’agisse de religion, de philosophie, de la kabbale, du talmud ou des institutions politiques et éducatives. Les grandes œuvres évoquées dans ces pages attestent de la durable vitalité et de la créativité singulière du monde sépharade. Lire la suite

Édition : SEUIL, 1824 pages